2025.01.31 お役立ち情報

新築住宅の保証の種類は?契約不適合責任や保証内容のポイントも解説

この記事では、新築住宅における保証について紹介します。新築住宅の保証は、万が一の備えとして必須であるため、保証内容についてよく知っておきましょう。

前提として、2020年4月1日の民法大改正により、瑕疵担保責任は『契約不適合責任』という名称に変わっています。

ただし、『住宅瑕疵担保責任保険』という制度と混同しないように注意してください。

この記事では、新築住宅の保証の種類をはじめ、契約不適合責任についても詳しく解説していきます。保証内容のポイントも併せて解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

【この記事でわかること】

● 新築住宅の保証とは?

● 【項目別】新築住宅の主な保証期間

● 新築住宅の義務保証となる契約不適合責任について

● 新築住宅の保証内容・アフターサービスを見極めるポイント

目次

新築住宅の保証とは?

新築住宅には、住宅を購入した人が安心して暮らせるように一定の保証が付いています。

特に、法律で定められた『住宅品質確保促進法』(通称:品確法)では、新築住宅の基本的な構造部分や雨漏りの原因となる箇所について、最低10年間の「住宅瑕疵担保責任保険」が適用されます。

住宅瑕疵担保責任保険は、住宅に本来備わっているべき機能が不足している、いわゆる「瑕疵(かし)」が発見された場合に、施工会社に対して修理対応などを義務付ける仕組みです。施工会社は専門の保険に加入しているため、万が一倒産しても保証は受けられます。

新築住宅を購入する際はデザインや設備に注目しがちですが、保証内容についてもしっかり確認しておきましょう。トラブルが発生した際に備えるためにも、保証制度の理解を深めておくことが大切です。

※参考1:品確法に基づく瑕疵担保責任の特例の概要|国土交通省

【項目別】新築住宅の主な保証期間

ここでは、新築住宅の保証期間を以下4つに分けて紹介します。

- 建物の基礎や構造部分に関する保証

- 設備や内装などに関する保証

- 建築会社が定めている保証

- 法律で定められている保証

それぞれ見ていきましょう。

建物の基礎や構造部分に関する保証

建物保証は柱や梁、屋根といった住宅の耐久性や安全性に直結する重要な部分を対象としており、以下の2つに分類されます。

- 法律で定められた『契約不適合責任』

- 建築会社が独自に提供する保証サービス

それぞれの内容や保証期間は異なりますが、一般的に法律による保証は10年、建築会社独自の保証は数十年にわたるケースもあります。

例えば、『契約不適合責任』に基づく保証では、建物の基礎に欠陥が見つかった場合、施工会社に修理を求める権利があります。

一方、建築会社独自の保証では一定の条件下で、定期点検やメンテナンスが含まれることも少なくありません。

設備や内装などに関する保証

設備や内装などに関する保証は、基本的に設備箇所によって細かく保証期間が設けられています。それぞれの設備保証期間の目安は以下のとおりです。

| 設備 | 保証期間の目安 |

| ユニットバス | 2〜3年 |

| 洗面台 | 1〜2年 |

| トイレ | 1〜2年 |

| フローリング | 2〜3年 |

| 外壁・屋根 | 5年 |

| 建具 | 1〜2年 |

| 壁紙 | 1〜2年 |

| 給湯器 | 2〜3年 |

上記のとおり、設備の保証は外壁・屋根を除いて1〜3年程度が目安であることがわかります。

これらの保証期間は、各設備の初期不良にはある程度対応できますが、設備によっては保証期間である2年後に突然故障が発生する場合もあるため、注意が必要です。

なお、設備の保証は各設備メーカーが延長オプションを提供していることもありますが、有償となる場合が多くあります。

また、上記保証期間は建築会社によって大きく変わる場合もあり、各社のサービスはさまざまなため、各社に問い合わせて比較してみるのもよいでしょう。

建築会社が定めている保証

建築会社独自の保証は、「瑕疵担保責任保証」を補完する形で設定されていることが多く、その内容や期間は会社ごとに異なります。

例えば、手厚い保証を提供する建築会社では、内装や建具の初期不良だけでなく、システムバスの故障や壁紙の剥がれといった問題も無償で修繕してもらえるケースがあります。

さらに、保証期間も10年だけでなく、20年や30年、さらには60年など長期にわたるものも増えており、長期間にわたって安心して住むことが可能です。

ただし、これらの長期保証を受けるためには、保証期間内に定期的なメンテナンスを受けることが条件となる場合がほとんどです。

保証を受け続けるためには、あらかじめメンテナンスのスケジュールや費用も確認しておきましょう。

法律で定められている保証

新築住宅には『住宅品質確保促進法』に基づき、基本構造部分(構造耐力上主要な部分や雨漏りを防ぐ部分)に対する最低10年間の保証が義務付けられています。

この保証は「瑕疵担保責任保証」として知られ、住まいの基礎部分に不備(瑕疵)があった場合に、施工会社に修理や補償を義務付けるものです。

また、2020年の民法改正により「瑕疵担保責任」に代わって「契約不適合責任」が導入されました。その結果、契約内容に適合していない場合にも補償を求められるようになり、買主の権利が一層強化されています。

新築住宅の引き渡しから一定期間内に瑕疵が見つかった場合、建築会社に対して無償で補修を依頼できるほか、場合によっては契約解除や損害賠償の請求が認められることもあります。

ただし、保証の範囲は基礎部分に限定され、壁紙や設備などの内装は含まれないため、内容をしっかり確認することが重要です。

※参考:住宅業界に関連する民法改正の主要ポイント|国土交通省

新築住宅の義務保証となる契約不適合責任について

ここでは、新築住宅の義務保証となる契約不適合責任について、以下の項目に分けて解説します。

- 契約不適合責任で補償対象となる部分

- 契約不適合責任の適用期間

- 施工会社が倒産した場合

- 住宅瑕疵担保履行法とは

順番に見ていきましょう。

契約不適合責任で補償対象となる部分

契約不適合責任で補償の対象となる部分について、国土交通省のホームページでは次のように示しています。

| 部分 | 詳細 |

| 構造耐力上主要な部分 | ● 小屋組

● 屋根板 ● 斜材 ● 壁 ● 横架材 ● 柱 ● 床版 ● 土台 ● 基礎 |

| 雨水の浸入を防止する部分 | ● 屋根

● 開口部 ● 外壁 |

大まかにいえば、建物の構造上で重要な部分や雨水の浸入を防ぐ部分に関する瑕疵について、施工会社や不動産会社には一定期間の責任を負うことが義務付けられています。

当然のことながら、構造的な欠陥ではない場合は認められません。

例えば、構造部分のゆがみが原因ではない内外装の劣化や、雨どいを掃除しなかったことに起因する雨漏りなどは契約不適合責任の対象外です。

契約不適合責任の適用期間

契約不適合責任は一定期間内までの瑕疵に対して適用されるものです。

その期間について、新築住宅の場合は引き渡しから10年間であると品確法第95条によって定められています。

つまり、10年以内に見つかった瑕疵は、施工会社などが責任を持って無償で修繕などを行う義務があるといえるでしょう。

なお、中古住宅の場合は売主が宅建業者か個人かによって期間が異なります。不動産会社などの宅建業者が売主の場合は、宅建業法により2年間の契約不適合責任が義務付けられています。

これに対して、個人が売主の場合は期間について特に決められていません。売主が責任を負わないこともあるため、注意が必要です。

施工会社が倒産した場合の処置

施工会社や不動産会社は、万が一に備えて「瑕疵担保責任保険」に加入しています。新築住宅で瑕疵が認められたとき、その修繕にかかる費用はこの保険金を使って修繕する仕組みです。

また、契約不適合責任は引き渡しから10年まで適用されますが、その期間内に施工会社などが倒産した場合でも、瑕疵担保責任保険の保険金を使って他の施工会社に修繕を依頼できる仕組みになっています。

新築住宅に対する保険金の上限は2,000万円です(建築後10年以内の瑕疵について)。

保険金は原則として、瑕疵担保責任保険に加入している施工会社や不動産会社が受け取りますが、倒産した場合は建物の持ち主に支払われることもあります。

住宅瑕疵担保履行法とは

住宅瑕疵担保履行法とは、施工会社や不動産会社に対して契約不適合責任を果たせるだけの資力確保に努めることを義務付けた法律です。

具体的には、住宅瑕疵担保責任保険に加入するか供託金を納付することによって、万が一のときに買主に補償できるだけのお金を準備することを義務化しました。

契約不適合責任と住宅瑕疵担保履行法の二つがあることで、施工会社や不動産会社が倒産しても買主に不利益を生じさせない仕組みが整ったといえます。

新築住宅の保証内容を見極めるポイント

新築住宅の保証は、法律で定められた契約不適合責任に加え、施工会社独自の保証サービスが提供されることもあります。

法律の保証対象は構造部分が中心ですが、施工会社のサービスでは内装や外装まで範囲が広がる場合もあるでしょう。

ただし、保証内容や期間は会社ごとに異なり、壁紙や建具は1〜2年、フローリングは3〜5年のように箇所ごとに設定されています。一部では20〜60年の長期保証を提供するケースもあるため、事前に保証の範囲と条件を十分に確認することが重要です。

保証内容を見極めるポイントは以下のとおりです。

- 初期保証と延長保証の違いを把握する

- 基本構造部分以外の保証内容を把握する

- 部分ごとの保証期間を把握する

順番に見ていきましょう。

初期保証と延長保証の違いを把握する

新築住宅を購入した後、安心して暮らし続けるためには、初期保証と延長保証の違いを理解しておくことが重要です。

初期保証とは、引き渡し時に設定された一定期間の保証のことで、多くの建築会社では10年を基本としています。

ただし、20年や30年といった長期保証を提供している場合も少なくありません。

一方、延長保証は初期保証の終了後に、定期点検や必要な補修を行うことで延長できる保証のことです。

延長期間の長さは建築会社によって異なり、最長で30年や60年に及ぶ場合もあります。点検や補修は有料となるケースが多いため、事前に条件を確認することが大切です。

初期保証と延長保証の仕組みを理解しておけば、長期的なメンテナンス・修繕計画を立てやすくなるでしょう。

基本構造部分以外の保証内容を把握する

防蟻処理や水回り設備、電気配線、内装材などの基本構造部分以外の部位についても、保証内容や条件を確認しておくことが大切です。

一部の会社ではこれらの部位について独自の保証を提供している場合がありますが、保証期間や条件が会社によって異なるため、比較検討が欠かせません。

特に、水回りの設備や内装の耐久性、電気系統の保証内容は日常生活に大きく影響するため、建築会社を選ぶ前にしっかりと確認しましょう。

基本構造部分以外の保証が充実している施工会社を選ぶことで将来的なトラブルを未然に防ぎ、安心して暮らせる住まいを実現できます。

部分ごとの保証期間を把握する

基本構造部分における「構造部分」と「雨漏りを防止する部分」でも、それぞれの保証期間は異なる場合があります。

構造保証とは、建物を支える主要な構造部分に適用される保証です。地震や経年劣化などに耐える建物の骨格部分が含まれ、耐久性を維持するために長期間保証されるケースが一般的です。

一方、防水保証は防水工事に関する保証で、施工や材料に起因する雨漏りが発生した場合、保証期間内であれば無償で修理を受けられます。

構造部分の不具合は建物全体の安全性に大きな影響を与えるため、30年ほどの長期的な保証が受けられます。一方で、防水工事は10年ほどの比較的短期間しか保証されないケースもあるので、部分ごとの保証期間は事前に把握しましょう。

新築住宅のアフターサービスを見極めるポイント

ここでは、新築住宅のアフターサービスを見極めるポイントを紹介します。

- 窓口の充実度を把握する

- 専任スタッフの有無を把握する

- 点検の期間や頻度を把握する

- 点検の頻度を把握する

- 会社の経営状態を把握する

順番に見ていきましょう。

窓口の充実度を把握する

住まいのトラブルは突然起こることが多いため、問い合わせ窓口が迅速かつ確実に対応できる体制であることが重要です。

窓口の営業時間や対応可能な曜日、緊急時の連絡方法などは、建築会社によって大きく異なります。例えば、24時間365日対応のコールセンターを設置している会社であれば、深夜や休日でも対応が可能です。

また、電話やメールだけでなく、専用アプリやチャット機能を備えた窓口を用意している会社も増えてきています。

専任スタッフの有無を把握する

専任スタッフとは特定の物件やエリアを担当し、住まいに関する豊富な知識を持つ担当者のことです。同じスタッフが一貫して対応することで、住まいの状態をしっかり把握し、迅速かつ的確なアドバイスや対応が可能になります。

専任スタッフがいない場合は、問題が発生するたびに異なる担当者が対応することになり、過去のトラブル履歴の共有が不十分になりがちです。

事前に専任スタッフの有無を確認し、長期的に安心して住まいを任せられる体制が整っているところを選ぶのがおすすめです。

点検の期間や頻度を把握する

点検は住宅の劣化や不具合を早期に発見し、修理や補修を行うために欠かせません。点検の頻度が少ないと問題を見逃すリスクが高まります。

建築会社によっては20年や30年、60年と長期間にわたり無料で点検を実施する会社もあれば、一定期間後に有料点検へ切り替える会社もあるため、事前に確認しましょう。

点検費用を把握する

新築住宅のアフターサービスでは、点検費用が無料とは限りません。

有料の場合は1回の点検で数万円の費用が発生することもあり、家計への影響が考えられます。そのため、事前に点検の頻度と費用を確認しておくことが重要です。

特に、大手建築会社の長期保証の一環で定期点検を無料や割引価格で提供することがありますが、その分、修繕費用が高めに設定される場合もあります。

アフターサービスとして点検を受ける大きなメリットは、早期に不具合を見つけて施工会社に相談や補修を依頼できる点にあります。

個別に業者を探す手間やトラブルを防ぐためにも、信頼できるアフターサービスを選ぶことが大切です。

会社の経営状態を把握する

経営が安定している建築会社は、引き渡し後のサポートやメンテナンスもしっかり対応できるため、長期間安心して住み続けられます。

経営状態を調べる方法は、主に以下のとおりです。

- 決算情報の確認

- 信用調査会社の利用

建築会社の財務状況を客観的に把握するためには決算情報が有用であり、公開されている場合は、会社の公式サイトで閲覧できます。

帝国データバンクや東京商工リサーチなどの信用調査会社を利用すれば、会社の経営状況、取引履歴、評判などを網羅的に調査したレポートを入手することが可能です。

新築住宅の充実した保証なら「ヤマカ木材」

ヤマカ木材では、お客様に安心して住んでいただけるよう、保証にも力を入れています。点検を行う期間や保証内容については以下をご確認ください。

- 定期点検

- 住宅設備の10年保証

- 最長60年の長期保証を受けられる

それぞれ解説していきます。

定期点検

ヤマカ木材では、入居前点検と入居後3ヶ月・1年の定期点検、1年目以降は年1回の定期点検を実施します。

一定期間経過後には有償となる建築会社も多い中、ヤマカ木材では年1回の点検は無償で行えるため、コストも抑えられるだけでなく、安心感にもつながります。

また、定期点検以外にもメンテナンスカードを住宅ごとに発行し、各住宅の状況を即座に把握できるようになっています。

住宅設備の10年保証

住宅の設備保証は、設備の種類によって1〜3年程度の保証が一般的なのに対し、ヤマカ木材では10年間の保証を設けています。

引き渡し日から10年間、自然故障が発生した場合に無償で何度でも修理を受けられるため、メリットは大きいといえます。

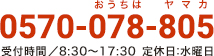

また、急な故障にも対応が可能な24時間365日受付のコールセンターも設けているため、定休日などで何日も連絡が取れないなどといった問題も起こりません。

最長60年の長期保証を受けられる

ヤマカ木材では、最長60年の長期保証が受けられます。

初期保証についても20年の期間を設けていますが、加えて10年ごとに保証を延長でき、構造と防水に関する施工不良について、長期的な保証が可能です。

基本構造においても、ヤマカ木材では耐震等級3を標準仕様としており、基本的な建物も強固に作られているため、二重の安心があります。

さらに、ヤマカ木材は地盤についても20年の保証があり、建物以外にも万全の体制を整えている工務店です。

新築住宅の保証に関するよくある質問

最後に、新築住宅の保証に関するよくある質問を紹介します。

- 10年保証期間内で不具合が出やすい部分とは?

- リフォーム工事した部分は新築の瑕疵保険の対象になる?

- 新築のクロス張替えの保証期間は?

- 住宅を売却したら保証は引き継がれる?

それぞれ見ていきましょう。

10年保証期間内で不具合が出やすい部分は?

10年の保証期間内において不具合が出やすい主な部分は、屋根・外壁・ベランダが挙げられます。やはり、住宅の外部は常に外気に晒されていることから、内部に比べてダメージを受けやすいといえるでしょう。

上記の箇所は不具合が出やすいため、年1回以上の点検を怠らず、各部分の変化にもすぐ気づけるように常に目を配っておくことが重要です。

リフォーム工事した部分は新築の瑕疵保険の対象になる?

リフォーム工事は、新築時における瑕疵保険の対象にならないため注意しましょう。

新築の瑕疵保険は、新築時の主要構造部部分や雨漏りの侵入を防ぐ部分に限られるため、リフォーム瑕疵保険に加入する必要があります。

リフォーム瑕疵保険の期間は、構造主要部分および雨水の侵入部分に対して5年、その他の部分で1年が限度です。

そのため、新築時の瑕疵保険の保証期間内においてリフォーム瑕疵保険に加入せずにリフォームを施し、その後不具合が生じた場合にはどちらの保証も受けられない場合があります。

このような事態に陥らないように、保証期間内のリフォームは新築を建てた会社と別の会社には依頼しないことが大前提です。

新築のクロス張替えの保証期間は?

新築住宅のクロス張替えの保証期間は一般的に1〜2年程度と短めです。これは、主に初期不良をカバーする目的で設定されています。

壁紙のクロスがはがれたり、継ぎ目に隙間ができたりする問題は、施工不備や木材の乾燥による収縮が原因であることが少なくありません。

不具合を発見した際は、早めに施工会社に連絡して点検や修理を依頼することが重要です。

また、設備はメーカーによる保証に加え、建築会社が提供する独自の保証もあるため、事前にそれぞれの保証期間や内容を確認しておきましょう。

住宅を売却したら保証は引き継がれる?

通常、住宅を売却した場合、10年保証は新しい所有者には引き継がれません。

ただし、業者の同意があれば保証を引き継ぐことが可能なため、契約時には保証に関する説明や契約内容を十分に確認しましょう。

新築の保証内容や条件を確認してから契約しよう

新築住宅の購入時には、保証内容や条件を事前に確認することが重要です。構造部分や設備、内装の保証など、範囲や期間は施工会社ごとに異なります。

また、法律で定められた義務保証である『契約不適合責任』や住宅瑕疵担保履行法についても把握しておくことで、万が一不具合が見つかったときに安心して補修を依頼できます。

内容を十分に確認しないまま契約を進めてしまうと、後々予期せぬトラブルに見舞われることがあります。各建築会社の保証内容および保証条件をしっかりと把握し、自分や家族が安心して暮らせる住宅を選びましょう。

ヤマカ木材は、無垢材を用いた自然派住宅をベースに、安心・充実の保証とアフターサービスを提供しています。お客様に寄り添いながら最適なプランをご提案いたしますので、ぜひ一度お越しください。